Jusqu’à présent, seul le nom de Rithy Panh évoquait le cinéma cambodgien, un réalisateur isolé parmi les décombres d’un septième art qui n’a pas survécu à la machine Khmers rouges. À l'arrivée au pouvoir des tortionnaires communistes en 1975, les films ont été brûlés, les salles fermées et les acteurs pour la plupart tués. Le Sommeil d’Or, passionnant documentaire mémoriel, poétique et personnel de Davy Chou en reconstitue l’âge d’or, entre 1960 et 1975. Le jeune réalisateur franco-cambodgien de 29 ans, sur lequel il faudra compter désormais, redonne ses lettres de noblesse à un art qui n'aurait jamais dû perdre sa popularité. État des lieux essentiel qui a séduit le public dans de nombreux festivals internationaux et qui sort en salles ce mercredi 19 septembre.

Une mobylette fend une nuit jaune poussière sur une route cabossée, long travelling avant qui semble accompagner le lever du jour. Scène inaugurale en trompe-l’œil. En réalité, le film est monté à l’envers et traverse le temps à rebours, vers le coucher de soleil, vers le passé. Retour à Phnom Penh. En 2004, Davy Chou, 21 ans, souhaite devenir réalisateur. Son entourage, exilé en pleine guerre civile, vit en France depuis 1973, lui-même n’a jamais mis les pieds au Cambodge et en ignore la langue. Il n’envisage certainement pas le trésor historique et culturel qu’il va exhumer en interrogeant pour la première fois sa tante Sohong Stehlin, sur le parcours de Van Chann, son grand-père maternel. En effet, à travers le portrait de cet aïeul décédé en 1969, producteur le plus prolifique à l'époque, c’est l’esprit du cinéma cambodgien qui renaît sous ses yeux. Il laisse mûrir ce récit riche et hors-norme puis, en 2009, entreprend un séjour d'un an au Cambodge. Il se documente, apprend les us et coutumes locales, se fond dans la population.

Au départ, personne ne souhaite évoquer le passé en profondeur, les films dorment dans leur tombeau parmi les victimes du génocide, leur souvenir semble dissout dans l’horreur des crimes et des exactions, nulle envie de déterrer les cadavres quels qu’ils soient. Le cinéma est mort en 1975 et à première vue, il n'irrigue la culture contemporaine que par un certain folklore historique (les jeunes en ont entendu parler mais n’ont aucune idée des visages des comédiens, ni du titre des longs-métrages). Davy Chou arrache les confessions à la nuit et au brouillard. Il gagne la confiance des rares artistes survivants et des anciens, des bribes de scènes s’esquissent, des prémisses d’anecdotes se dévoilent, de plus en plus précises jusqu’à restituer avec minutie une époque artistique florissante où, même pendant la guerre civile qui précéda la prise du pouvoir par Pol Pot, les salles accueillaient une foule dense et sémillante, soucieuse de se détendre. Le peuple se réveille de son long sommeil culturel et le long-métrage peut commencer à exister.

La parole contre la disparition des images

Si Davy Chou parvient à exhumer une parole intacte, il lui manque les images. Sur 400 films tournés entre 1960 et 1975 (chiffre considérable pour un art émergent), aucun n’avait survécu jusqu’à la découverte d’un site internet à l'initiative d'un cambodgien exilé à l’étranger, nostalgique des années dorées du cinéma de son pays, qui a référencé les œuvres année après année avec l'aide d'autres passionnés rencontrés sur la toile. Une petite trentaine de films ont ainsi été retrouvés puis copiés à partir de VHS en mauvais état. Une opportunité extraordinaire mais qui ne modifie pas le projet déjà établi de Davy Chou. Le réalisateur préfère utiliser le matériau vivant. Dès lors, la problématique du métrage tient dans la reconstitution formelle de cette filmographie éteinte. Comment en raconter l’histoire sans en utiliser les images ? De quelle manière le septième art imprime-t-il le présent ? Comment se nourrir de sa propre cinéphilie européenne tout en préservant celle de son pays d’origine ?

Si Davy Chou parvient à exhumer une parole intacte, il lui manque les images. Sur 400 films tournés entre 1960 et 1975 (chiffre considérable pour un art émergent), aucun n’avait survécu jusqu’à la découverte d’un site internet à l'initiative d'un cambodgien exilé à l’étranger, nostalgique des années dorées du cinéma de son pays, qui a référencé les œuvres année après année avec l'aide d'autres passionnés rencontrés sur la toile. Une petite trentaine de films ont ainsi été retrouvés puis copiés à partir de VHS en mauvais état. Une opportunité extraordinaire mais qui ne modifie pas le projet déjà établi de Davy Chou. Le réalisateur préfère utiliser le matériau vivant. Dès lors, la problématique du métrage tient dans la reconstitution formelle de cette filmographie éteinte. Comment en raconter l’histoire sans en utiliser les images ? De quelle manière le septième art imprime-t-il le présent ? Comment se nourrir de sa propre cinéphilie européenne tout en préservant celle de son pays d’origine ?

Dy Saveth

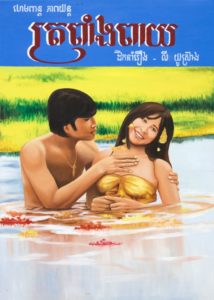

Quête d'une mise en scène contemporaine qui bannit le flash-back, à la faveur de témoignages de survivants souvent bouleversants, de retours dans les salles de projection devenues boîtes de karaoké ou restaurants, de pèlerinages en groupe sur des lieux de tournage, d'inserts d’affiches de films, de clichés photographiques et d’extraits d’œuvres musicales (notamment des chansons de Sin Sisamouth, super star de variété assassiné par les khmers rouges). Omniprésence de la matière sonore. « Pendant la guerre, on chantait tout le temps, on se cachait pour chanter, mais on chantait », raconte la tante du réalisateur dans l'unique scène parisienne du film. La musique résonne comme un psaume, une incantation récurrente qui contient la substantifique moelle d’un art enterré vivant. Dy Saveth, ancienne immense vedette glamour du grand écran, surnommée « la fille au ruban rouge », devenue professeur de danse, racontera à Phnom Penh à quel point les photos comptent également dans sa vie. « Quand je mourrai il restera mes photos, mes films et ma voix, ainsi on pensera que Dy Saveth n’est pas morte. »

Le cinéma, art du raccord

« L'étang sacré »

Davy Chou assemble subtilement les témoignages in situ et l’image numérisée, il refuse donc d’ajouter à son montage des extraits de films retrouvés. Il s’agit de laisser la mémoire reposer en paix : l’image passée restera toujours fixe ou dans l’ombre. Même lors de la reconstitution d’une séquence culte du film L’étang sacré par le collectif Kon Khmer Koun Khmer à partir du récit du sympathique réalisateur Ly You Sreang, les scènes tournées conservent une chasteté originelle (malgré le sujet, clin d'oeil drolatique à découvrir de visu) et demeurent hors champ. Seuls les comédiens, l’équipe du film et le matériel occupent l’écran. L’histoire reste vierge de toute profanation intrusive. Respect de l’image mais également de la parole. Les récits serrent les cœurs sans jamais tomber dans la mièvrerie ou le misérabilisme.

Ainsi, le réalisateur Yvon Hem (décédé en août 2012), a perdu sa première famille pendant la guerre. Il retourne à son ancien studio où il a réalisé L’Oiseau de Paradis, hommage au metteur en scène français Marcel Camus, l'auteur d'Orfeu Negro, qui a eu une influence déterminante sur le cinéma cambodgien. Sa femme et ses enfants l’accompagnent. La caméra encercle le lieu, capte les regards autour de la narration d’une histoire familiale souterraine, à l’image de Davy Chou face au récit de sa tante, instant intime de la vie réelle qui se répète à l'écran à l'échelle d'une population. Délicatesse du raccord. Le temps d’avant rejaillit avec sa douleur contenue mais, malgré la gravité du propos, Le Sommeil d’Or (re)conjugue toujours le cinéma au présent. Sur la colline Dy Saveth, au cours d’une scène de réminiscence collective en compagnie de l’actrice star, les langues se délient et les gestes accompagnent le ton joyeux. Les plus jeunes observent leurs parents et grands-parents reprendre possession de leurs souvenirs à travers une culture (re)devenue populaire.

Raccord essentiel entre les générations, entre les images disparues et les images actuelles, et en filigrane, entre un jeune garçon et son grand-père dévorés par la même passion pour le cinématographe à plusieurs décennies d’intervalle. Le cinéma cambodgien n’est pas mort, il ne peut s'éteindre : les tortionnaires ont échoué. Il dormait seulement, hanté par des fantômes, ombres spectrales à la surface du souvenir, à l’instar du mur de briques rouges d'un ancien cinéma abandonné qui dévoile in fine des extraits tremblés des films disparus à des spectateurs itinérants. Davy Chou l’a extirpé de son long sommeil d’un coup de caméra magique. « Ma famille, j’ai oublié leurs visages, mais je me souviens des acteurs » avouera un des deux étonnants cinéphiles quinquagénaires qui ponctuent Le Sommeil d'Or de leurs anecdotes. L’art en mouvement au sommet de la vie. Imprescriptible.

Raccord essentiel entre les générations, entre les images disparues et les images actuelles, et en filigrane, entre un jeune garçon et son grand-père dévorés par la même passion pour le cinématographe à plusieurs décennies d’intervalle. Le cinéma cambodgien n’est pas mort, il ne peut s'éteindre : les tortionnaires ont échoué. Il dormait seulement, hanté par des fantômes, ombres spectrales à la surface du souvenir, à l’instar du mur de briques rouges d'un ancien cinéma abandonné qui dévoile in fine des extraits tremblés des films disparus à des spectateurs itinérants. Davy Chou l’a extirpé de son long sommeil d’un coup de caméra magique. « Ma famille, j’ai oublié leurs visages, mais je me souviens des acteurs » avouera un des deux étonnants cinéphiles quinquagénaires qui ponctuent Le Sommeil d'Or de leurs anecdotes. L’art en mouvement au sommet de la vie. Imprescriptible.