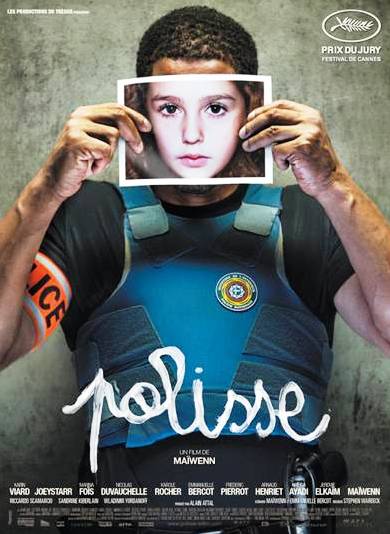

Le quotidien d’une brigade de police. Un sujet tellement traité par les télévisions qu’on craint le pire. Heureusement Maïwenn ne se dissimule pas derrière des artifices pour se livrer à un examen clinique, frappé du bon sens, de la vraie vie des vrais gens. Polisse va droit au but. Pas toujours avec des pincettes, mais avec une vitalité salutaire.

Lorsqu’en 1992, Bertrand Tavernier réalise L627 (d’après une histoire de l’ancien flic Michel Alexandre), il renouvelle le genre du film policier français en lui donnant une patte réaliste avec des flics tourmentés à mille lieues des super héros à la Delon-Belmondo. Alors que des réalisateurs creusent le sillon (Frédéric Schœndœrffer dans Scènes de Crimes, l’ex-inspecteur Olivier Marchal avec 36 quai des orfèvres ou Braquo), les télévisions flairent le filon. Elles produisent des séries à la pelle et diffusent quantité de reportages plus ou moins longs et plus ou moins bons sur toutes les unités spécialisées que comptent la Police, la Gendarmerie et toutes les institutions en uniformes. Histoire de rassurer une population obsédée par la sécurité ? On pouvait donc s’alarmer du projet de Maïwenn.

Lorsqu’en 1992, Bertrand Tavernier réalise L627 (d’après une histoire de l’ancien flic Michel Alexandre), il renouvelle le genre du film policier français en lui donnant une patte réaliste avec des flics tourmentés à mille lieues des super héros à la Delon-Belmondo. Alors que des réalisateurs creusent le sillon (Frédéric Schœndœrffer dans Scènes de Crimes, l’ex-inspecteur Olivier Marchal avec 36 quai des orfèvres ou Braquo), les télévisions flairent le filon. Elles produisent des séries à la pelle et diffusent quantité de reportages plus ou moins longs et plus ou moins bons sur toutes les unités spécialisées que comptent la Police, la Gendarmerie et toutes les institutions en uniformes. Histoire de rassurer une population obsédée par la sécurité ? On pouvait donc s’alarmer du projet de Maïwenn.

Délits majeurs sur mineurs

Dès le générique, les craintes sont dissipées. Chanson de L’Île aux Enfants, voiture de police Playmobil, gamins en rollers… poursuivis par des flics en rollers, le tout entrecoupé de cas d’enfants abusés. On comprend le message : esprit décalé mais on n’est pas là pour rigoler, si ce n’est par réflexe. Polisse est un coup de poing. Ou plutôt une rafale de baffes tirées de la page « faits divers », catégorie délits majeurs sur mineurs. Les policiers interrogent victimes et suspects. Qui dit vrai ? Maïwenn se garde bien de trancher. Elle n’est ni flic, ni juge, elle ne traque pas la vérité, ne mène pas d’enquête de moralité. Maïwenn est cinéaste. Elle a foi dans le cinéma. Un cinéma à l’arrache, dans l’urgence, caméra à l’épaule, montage saccadé, jeu tonitruant. Qui embarque le spectateur pour ne plus le lâcher. Qui en fait assurément trop, car Maïwenn ne prend pas de gants lorsque, par exemple, elle montre une adolescente violée contrainte d’accoucher.

Mais Maïwenn prend aussi le temps. Elle sait user de la profondeur de champ lors d’une confrontation entre un grand-père et sa petite fille, cadrer un visage plein de souffrance juste souligné par la musique en contrepoint (Marina Foïs, qui vient de s’écharper avec sa coéquipière, interprétée par Karin Viard). Sans les encenser ni les enfoncer, elle ausculte ces flics constamment trimbalés entre des situations dramatiques, une hiérarchie et des moyens atones, et une vie privée bousculée. Sarko en prend pour son grade (« C’est la première fois qu’on est aussi mal avec les gens »). Égratignées également leur propension à ne pas parler sérieusement et leurs difficultés à se livrer. « Je peux avoir un point de vue, tonne le jeune policier « intello » (Jérémie Elkaïm). Dès qu’on ne parle pas de cul, y’a plus rien d’intéressant. Le fait que je m’exprime ne m’empêche pas d’être respecté par vous. »

Joey superStarr

Face à ces affaires glauques et désespérantes (« On traite au cas par cas et on peut pas changer le monde », se désole Joey Starr), l’humour est une bouée de sauvetage indispensable. Entre collègues (« T’as de la moustache toi maintenant ? », demande Joey Starr à l’« intello ») ou vis-à-vis des plaignants. Comme lors d’une scène surréaliste où une jeune fille raconte qu’elle a dû faire une fellation à des « copains » pour récupérer son téléphone portable. La policière n’en revient pas : « On suce pas pour un portable ! T’en es consciente ou pas ? » L’ado : « C’était un beau portable. » Les flics éclatent de rire et Joey Starr lance : « Tu fais quoi si on te vole un ordinateur ? »

Déjà très à son aise dans Le Bal des Actrices, précédent film de Maïwenn, Joey Starr crève définitivement l’écran. Pressenti pour le César du meilleur second rôle en 2009, on ne prend pas de risques à dire que Didier Morville (pour l’état civil) part favori du César de meilleur acteur à la prochaine cérémonie tant il enchaîne ici les scènes d’anthologie. De son apparition explosive au volant d’une voiture à son désarroi face à un enfant désespéré de quitter sa mère, en passant par une sublime séquence dans une boîte de nuit, le chambreur et la grande gueule deviennent soudain muets ; ils font place au danseur, au pilier de scène, belle métaphore de la quintessence de l’acteur.

« Ce film je l’ai écrit pour lui. Il a été mon moteur et ma muse », confie Maïwenn à propos de son (ex)compagnon rappeur. Toujours à fleur de peau, boule de nerfs incontrôlable ou monument d’empathie, il est parfois difficile de discerner dialogues du scénario ou improvisation tant ses saillies sont fulgurantes. Une dernière pour la route lorsqu’au commissariat il croise une fugueuse tout de noir vêtue, tendance gothique : « Tu l’as chez toi, t’éteins pas les lumières. C’est les parents qui fuguent ! »

Une fin ratée

Seul bémol de cette partition rondement menée deux heures durant par un casting impeccable (Karole Rocher, Naidra Ayadi, Emmanuelle Bercot, Nicolas Duvauchelle, Frédéric Pierrot, Sandrine Kiberlain, Martial Di Fonzo Bo…) : la pesante séquence finale où un montage parallèle lourdingue rapproche à coups de ralentis pathétiques deux destins cabossés. L’un se relève, l’autre chute, au propre comme au figuré.